日本書道教育学会『不二』 9月課題 参考手本

2015年08月06日

[毛筆の書き方]

『米芾 方円庵記』

日下部鳴鶴(くさかべめいかく)

1838~1922 天保9年8月18日生~大正11年1月27日没、85才 書家 彦根藩士、田中惣右衛門の次男として江戸藩邸で生まれる。

初名八十八、三郎、内記等、後に東作と改める。号は鳴鶴、晩年には野鶴、老鶴等の別号も用いた。

22才の時、彦根藩士日下部三郎右衛門の長女と結婚、日下部家を嗣ぐ。

幼時、実兄から巻菱湖(まきりょうこ)の真跡手本を借りて書を習う。

明治初年31才の時東京に招かれ、新政府の太政官小書記官から大書記官に進み正五位に叙せられる。

三条実美(さねとみ)や大久保利通(としみち)の信任、恩恵を受ける。

大久保利通 が11年暗殺されるに至って、大きな衝撃を受け世はあまりにも哀れで無慈悲であり。この社会に左右されていては所詮 哀れの人に終わるかしかない。

日下部鳴鶴は、翌年12年になると一大決意を持って官を辞して野に下ることを覚悟し書道研究に専念、明治13年来日した中国の楊守敬(ようしゅけい)に啓発され、特に北碑の書(六朝書)を研究、明治、大正の書道界を風靡し、世に「鳴鶴流」と称され、我が国の書道界に残した功績は非常に大きい。

孫過庭(そんかてい)「書譜」(しょふ)の一節

図の最終の点画も折り目にあたり点画を再度書いたものと思われます。

七の右端

行の右側

今月の課題はちょうど紙の折り目にかかった部分でいたるところに「節筆」がみられ、これが線の表情に深みを加える効果があり、孫過庭はこの折り目を意識的に使って揮毫したことも推定されますね!

秀歌之體大略

関連記事

-

- 『たちつてと』の“ひらがな”のペン字で美しい書き方と元になる漢字は・・・...

『た』は太の草書体から出来ています。 ここに『た』行の起源である、漢字を解説します。 日本人とし… もっと読む »

- 2014年07月17日

- [毛筆の書き方]

-

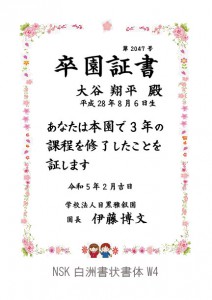

- 賞状の書きかた 表彰状・感謝状などの書風はどのように表現すべきか 中本白洲...

書状状を書くためには、2つの技術が求められます。 ①毛筆で細字を書く技術。 ②賞状をバランスよくレイアウトする… もっと読む »

- 2014年08月03日

- [毛筆の書き方]

-

- 100分で名著『万葉集』壇ふみ朗読 テロップ揮毫中本白洲...

現存する中では日本最古の和歌集「万葉集」。 2014年度最初の「100 分de名著」では、 … もっと読む »

- 2014年08月16日

- [中本白洲の自己紹介][未分類][毛筆の書き方]

![03-5487-0717 9:0018:00 [土日祝定休]](https://ensk.v001-dsds.site/wp-content/themes/ensk/img/common/h_tel.gif)